为什么一年级的汉语拼音对很大一部分孩子来说是个难以逾越的坎?

“先认识生活中常见字,再系统学习包括拼音”的合理性。

我提出这一观点,核心理论依据是:语言首先是交流的工具和认知世界的媒介,而非抽象的规则系统。这种顺序更符合儿童认知发展规律和语言学习的本质目的。以下进行详细分析并举例说明:

核心观点:语言的功能性优先原则

1. 意义优先于形式: 语言的核心功能是传递意义、表达思想、进行交流。儿童学习语言的原始驱动力是理解周围的世界,表达自己的需求、感受和观察。文字是记录语言的视觉符号,其首要价值在于它所代表的意义。

2. 情境化学习: 语言总是在具体的、有意义的情境中被使用和理解。儿童最先接触和理解的语言,都深深嵌入在他们日常的生活、游戏、互动中。

3. 工具性与实用性: 对于初学者(尤其是幼儿),语言首先是一种工具,用于满足基本需求(如表达“饿”、“渴”、“上厕所”)、认识环境(如“爸爸”、“妈妈”、“狗”、“猫”、“门”、“窗”)、参与社交(如“谢谢”、“再见”、“你好”)。

4. 整体认知优于分解认知: 儿童认识世界往往是从整体到部分。认识一个具体的“苹果”(实物或图片),再认识代表它的文字符号“苹果”,比先认识抽象的声母韵母组合“píng guǒ”更自然、更直接、更容易建立意义关联。

先识生活中常见字的合理性分析

1.满足即时功能性需求:

例子: 孩子看到“洗手间”标识能知道去哪里上厕所;看到“出口”标识能找到离开的地方;看到“牛奶”、“面包”包装上的字能认出自己想要的食物;在书上看到“狗”、“猫”的图片配上文字,能立刻将文字与熟悉的动物联系起来。

分析: 这些字直接服务于孩子的生存、生活需求和安全意识,具有即时的实用价值。认识这些字能让孩子立刻体会到“识字有用”,获得成就感,激发学习兴趣。这比先学一套抽象的拼音系统更能体现语言作为工具的功能性本质。

想快速提升孩子学习成绩,可联系网站客服获取针对性资料+个性指导!

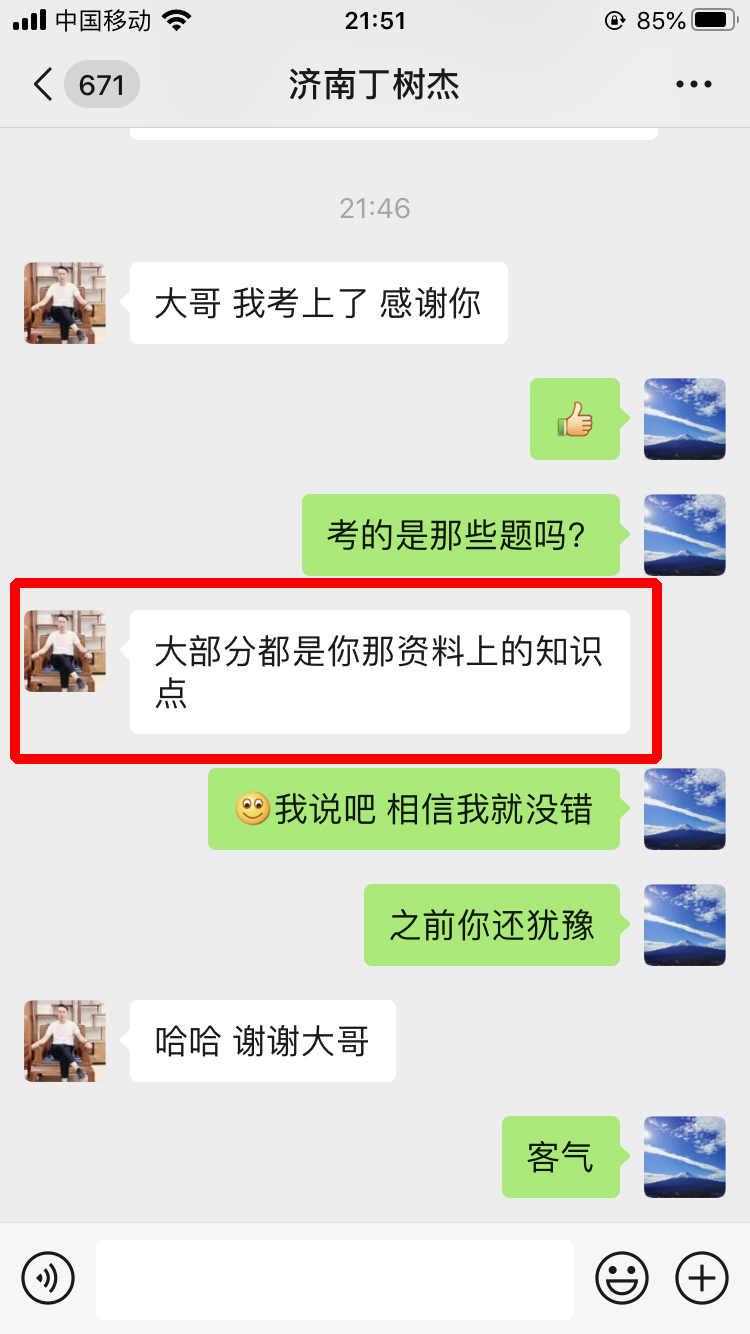

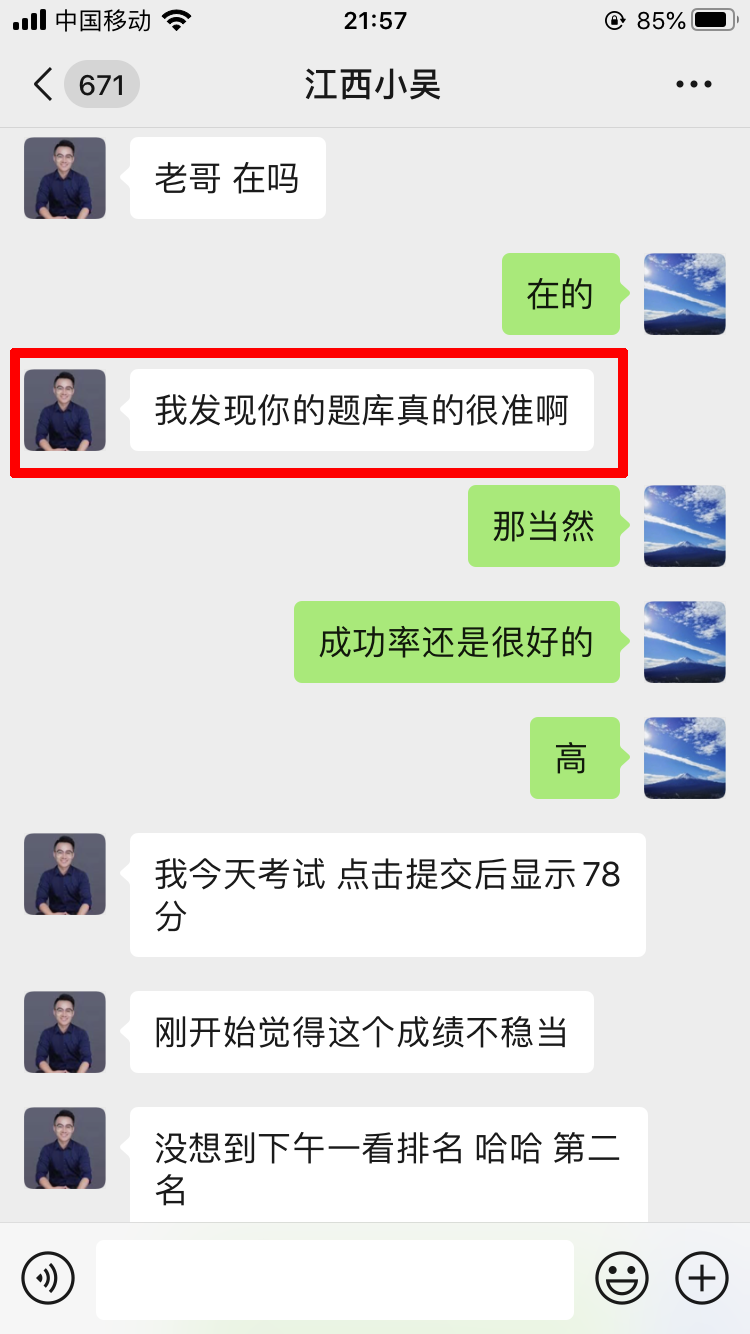

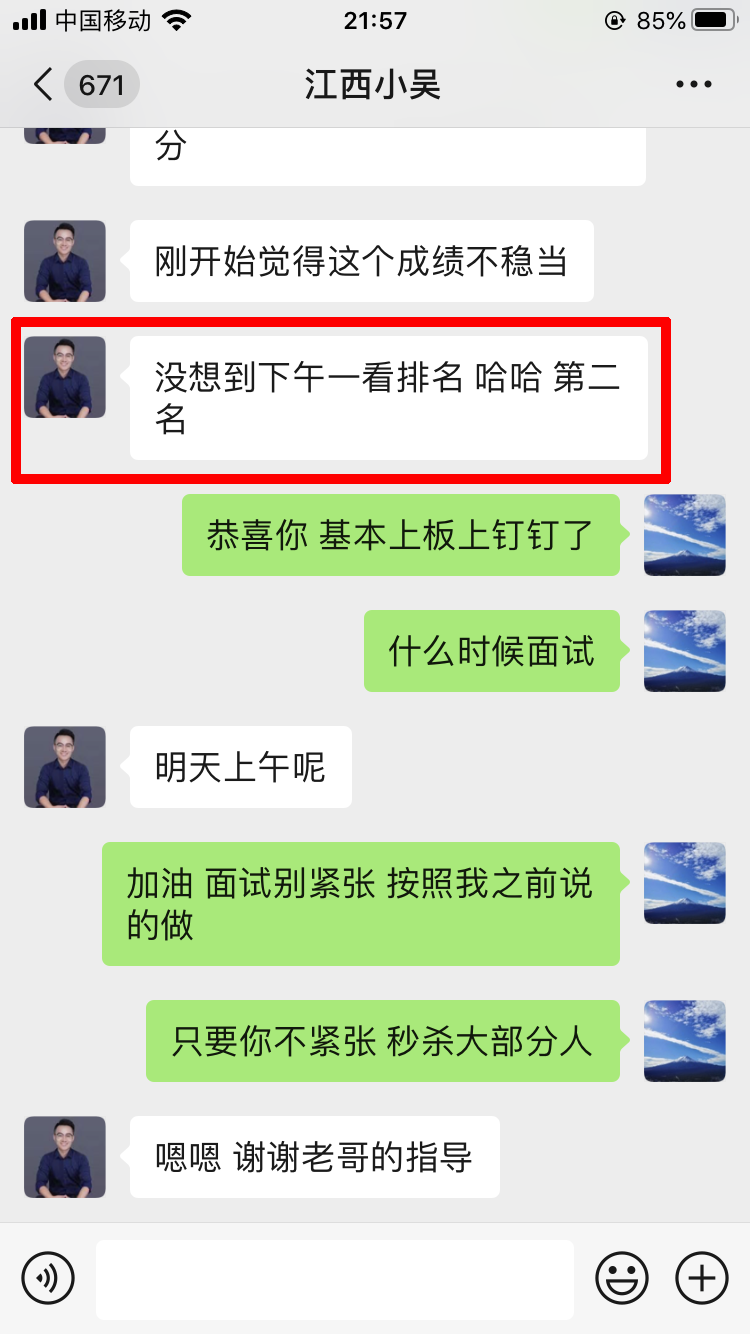

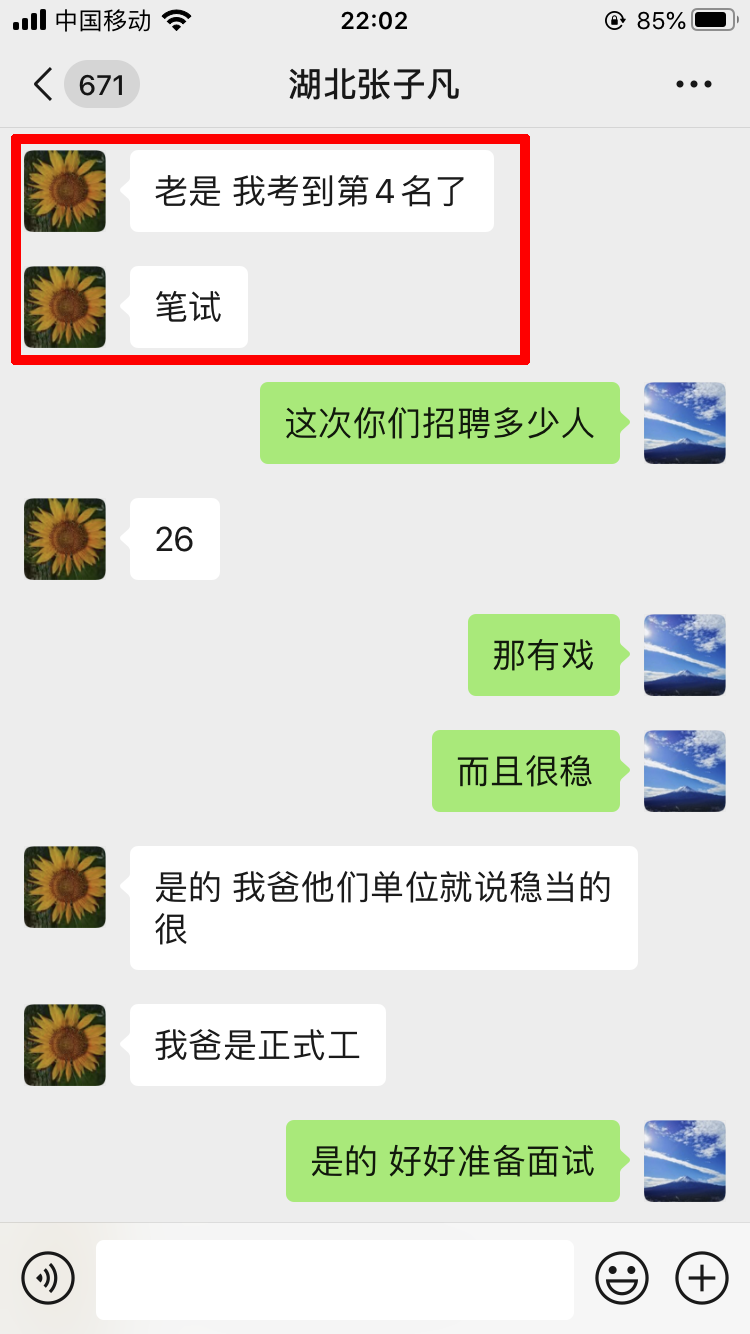

学员评价

推荐阅读: